Johannes Pantel, Alexander Grell und Julia Haberstroh, Frankfurt a.M.

Mit wachsendem Alter nimmt die Einnahme von Psychopharmaka zu [18]. Gerade betagte Heimbewohner scheinen anteilig deutlich mehr Psychopharmaka-Verordnungen zu erhalten als ihre nicht institutionalisierten Altersgenossen [6, 9, 15]. Die Verordnungsraten von Psychopharmaka bei Heimbewohnern in der Bundesrepublik Deutschland liegen mit 42,1 bis 58,5% deutlich über dem durchschnittlichen Psychopharmakagebrauch anderer Bevölkerungsgruppen [17]. Die Gründe für die Gabe von Psychopharmaka an Heimbewohner können vielfältig sein. Dabei handelt es sich insbesondere um Verhaltensauffälligkeiten, wie sie häufig bei Demenzerkrankungen beobachtet werden, beispielsweise in Form von Agitation und Unruhe, Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus, Aggressivität, potenziell selbstschädigendes Verhalten und Umherwandern [1]. In diesem Zusammenhang wird oft die Vermutung geäußert, der Einsatz von Psychopharmaka erfolge hier in erster Linie zur „Ruhigstellung“ dieser Heimbewohner, die den Routinebetrieb stören.

Die Behandlung von seelischen Erkrankungen und Leidenszuständen mit Psychopharmaka stellt neben der Psychotherapie und der Soziotherapie eine der wichtigsten Säulen moderner psychiatrischer Therapie dar. Dies gilt im gleichen Maße auch für die Gerontopsychiatrie, die als Spezialdisziplin der Psychiatrie letztlich das Erkennen und Behandeln von seelischen Erkrankungen im höheren Lebensalter zum Ziel hat. Insofern ist es einleuchtend, dass eine Behandlung mit Psychopharmaka unter Berücksichtigung klar definierter Indikationen und verantwortungsbewusster Handhabung etablierter therapeutischer Standards zum Nutzen und auch zur Steigerung der Lebensqualität der älteren, pflegebedürftigen Heimbewohner eingesetzt werden kann [11, 13].

Die Versorgungsrealität sieht bedauerlicherweise häufig anders aus. Gerade zum Einsatz von Psychopharmaka in Heimen wurde in der Vergangenheit häufig kritisch geäußert, diese Medikamente würden nicht adäquat oder sogar missbräuchlich eingesetzt [9, 14, 15]. Dies gilt insbesondere für die Anwendung von sedierenden Neuroleptika und Benzodiazepinen [3, 10]. Umgekehrt scheint es in anderen Bereichen der Psychopharmakotherapie in Heimen eher eine Unterversorgung zu geben, so etwa bei der spezifischen Behandlung depressiver Störungen mit Antidepressiva oder aber beim Einsatz von Antidementiva [3, 10].

Die Verordnung eines Psychopharmakons in Heimen muss zwar grundsätzlich als medizinische Therapiemaßnahme betrachtet werden; diese ist jedoch im Rahmen der Institution Heim in ein komplexes Handlungsfeld eingebettet und kann nur dann gelingen, wenn alle Beteiligten optimal zum Wohle der Bewohner zusammenarbeiten. Dabei handelt es sich einerseits um die Berufsgruppen der Pflegekräfte und Ärzte, andererseits um sonstige Beteiligte wie zum Beispiel gesetzliche Betreuer [16]. Ziel dieser Zusammenarbeit muss insbesondere sein, inadäquate oder medizinisch unnötige Interventionen zu vermeiden.

Als inadäquate Interventionen gelten in diesem Zusammenhang physikalische und medikamentöse Maßnahmen, die lediglich oder vorwiegend mit der Absicht angewendet werden, den Heimfrieden beziehungsweise die „Disziplin“ aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen [7]. Als unnötig wird eine Psychopharmakabehandlung definiert, die mit exzessiver Dauer oder Dosis verschrieben wird, ohne klare (medizinisch-psychiatrische) Indikation zum Einsatz kommt, mit schwerwiegenden Nebenwirkungen behaftet ist, unzureichendem Monitoring unterliegt oder wenn es sich um eine unangemessene Medikamenten-Kombination handelt [7].

Um Heimbewohner vor medizinisch unnötigen und inadäquaten Maßnahmen zu schützen, müssen sich alle, die an der Verordnung oder Anwendung von Arzneimitteln beteiligt sind, einem ständigen Reflexionsprozess unterziehen. Die wesentliche Frage dabei sollte immer sein, ob ein gegebenes Medikament tatsächlich medizinisch indiziert, also notwendig ist oder ob das beobachtete Problem (zum Beispiel auffälliges Verhalten) auch mit anderen Mitteln gelöst werden kann.

Lösungsansatz mithilfe eines Handlungsmodells

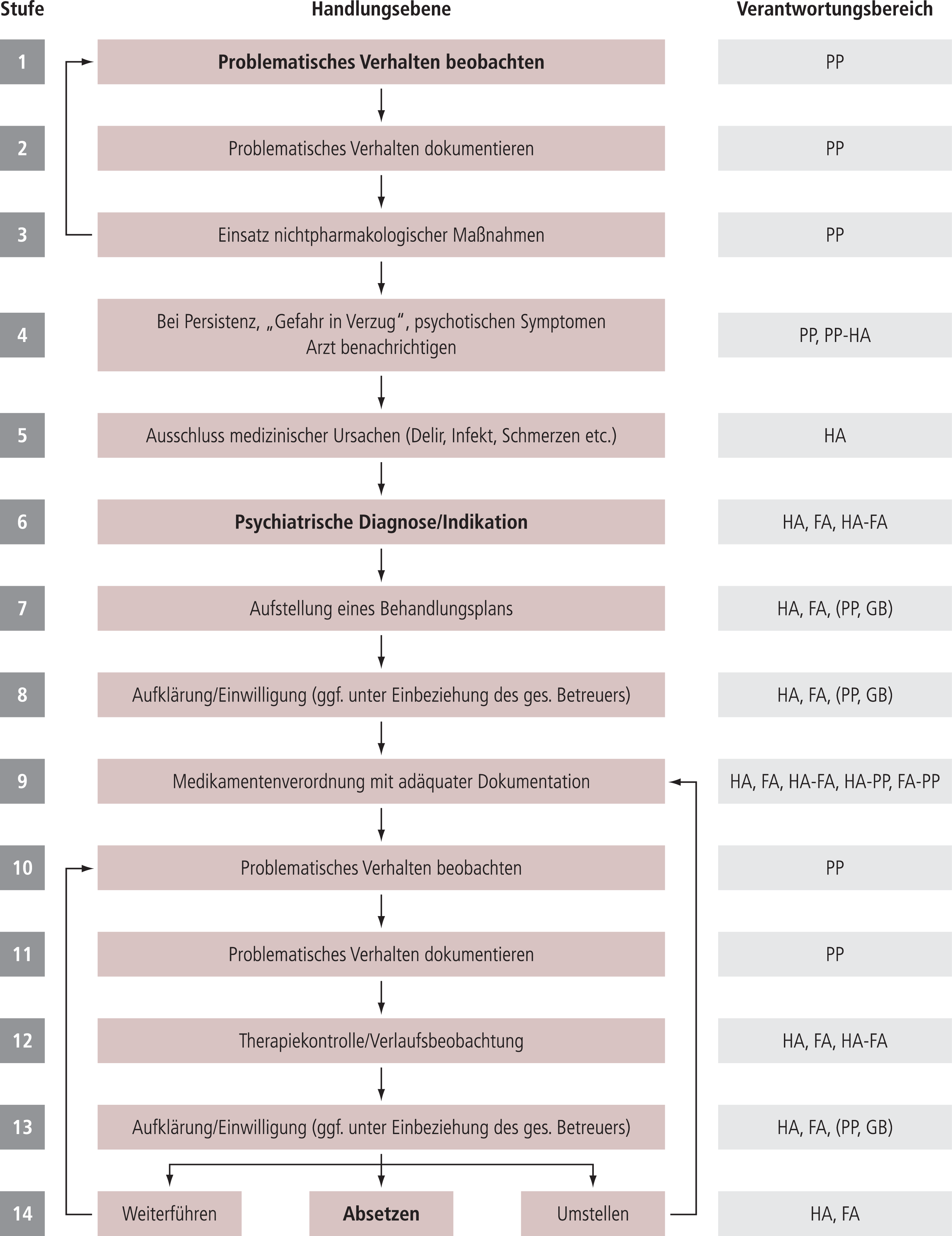

Um die genannten Schwierigkeiten zu bewältigen und die formulierten Ziele zu erreichen, wurde von uns im Rahmen des Projekts „Psychopharmaka im Altenpflegeheim“ [10] ein Stufenmodell erarbeitet, das in Abbildung 1 dargestellt ist. Im Folgenden werden konkrete Handlungsschritte skizziert und die daran beteiligten Akteure genannt. Anhand dieses Beispiels soll verdeutlicht werden, welchen Beitrag die verschiedenen Berufsgruppen leisten und wo eine Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten notwendig ist. Es soll als Anregung dienen, bestehende Strukturen und Prozesse zu überdenken. Überdies bietet es eine Hilfestellung bei der Einführung eines solchen Vorgehens in den entsprechenden Einrichtungen vor Ort.

Abb. 1. Entwurf eines Handlungsmodells

PP=Pflegepersonal; HA=Hausarzt; FA=Facharzt; GB=gesetzlicher Betreuer; PP-HA=Schnittstelle Pflege-Hausarzt; HA-FA=Schnittstelle Hausarzt-Facharzt; FA-PP=Schnittstelle Facharzt-Pflege

Eine ausführlichere Erläuterung und Diskussion des Handlungsstufenmodells sowie daraus abgeleiteter Handlungsempfehlungen für die Praxis findet sich in der Monographie „Psychopharmakaversorgung im Altenpflegeheim“ [10].

Beschreibung der Handlungsebenen

Das Handlungsmodell geht aus von der Beobachtung eines auffälligen oder „problematischen“ Verhaltens des Bewohners durch das Pflegepersonal (Stufe 1). Dabei ist der Begriff „Verhalten“ hier im allgemeinsten Sinne verwendet, er schließt also nicht nur bestimmte Handlungen des Heimbewohners, sondern auch verbale Äußerungen, emotionale Reaktionen und anderes mit ein. Bei den beobachteten Verhaltensweisen kann es sich im Einzelnen entweder um konkrete psychopathologische Symptome handeln (zum Beispiel Wahn, Halluzinationen, depressive Symptome, Angst) oder aber um psychopathologisch vieldeutige Symptome wie Erregung, Aggression, abweichendes motorisches Verhalten, Schlafstörungen, Apathie, Gleichgültigkeit, Enthemmung, Reizbarkeit, Labilität und „unkooperatives Verhalten“.

Die Aufgabe der Pflegenden ist es zunächst, dieses Verhalten möglichst präzise zu dokumentieren (Stufe 2). Die Dokumentation hat hierbei einerseits eine wichtige Mitteilungsfunktion, unter anderem bei der pflegerischen Übergabe und der Kommunikation mit den behandelnden Ärzten, dient aber andererseits dem Beobachter auch dazu, Art, Umstände und Ausprägung des Verhaltens bewusst zu reflektieren und terminologisch möglichst präzise zu erfassen.

Sofern das Verhalten nach Einschätzung des Pflegepersonals nicht unmittelbare medizinische Intervention erfordert, sollte zunächst versucht werden, die Verhaltensweisen mit im weitesten Sinne pflegerischen Maßnahmen abzuwenden (Stufe 3). Im einfachsten Falle kann dies bloße persönliche (pflegerische) Zuwendung sein. Zur Anwendung können aber auch umgebungsstrukturierende und milieugestaltende Maßnahmen, verhaltenssteuernde oder verhaltenstherapeutische Interventionen sowie spezielle verbale und nonverbale Kommunikationsstrategien kommen. Nach Durchführung dieser Maßnahmen erfolgt zunächst erneut eine Beobachtungsphase, mit dem Ziel, den Erfolg oder auch Misserfolg der durchgeführten Intervention zu beurteilen. Gegebenenfalls kann dann die Intervention wiederholt und im Erfolgsfall beispielsweise gezielt in die Pflegeplanung integriert werden. Bei ausbleibendem Erfolg ist möglicherweise die Anwendung einer alternativen Maßnahme angebracht; diese sollte nicht unversucht bleiben.

Wenn das problematische Verhalten trotz nichtmedikamentöser Maßnahmen bestehen bleibt oder sich sogar verschlechtert, sollte das Pflegepersonal einen Arzt benachrichtigen (Stufe 4). Ebenso sollte in allen anderen dringenden Fällen ein Arzt unmittelbar hinzugezogen werden, beispielsweise, wenn es sich um akute psychotische Symptome, drohende Gefährdung oder Delir handelt. In allen genannten Fällen bestehen letztlich deutliche Hinweise, dass hier tatsächlich ein medizinisch behandlungsbedürftiges Problem oder gar ein medizinischer Notfall vorliegt.

Die Aufgabe des Arztes – es wird sich in der Regel um den Hausarzt handeln, alternativ können dies auch der Notarzt oder, sofern sich der Patient ohnehin schon in psychiatrischer Behandlung befindet, der Facharzt sein – ist zunächst primär der Ausschluss medizinisch-internistischer Ursachen des beobachteten und dokumentierten Problems (Stufe 5). Dabei kann es sich beispielsweise um Schmerzen, eine Infektion, Exsikkose oder ein Delir durch metabolische Störungen handeln. Hierfür ist selbstverständlich eine ausreichend gründliche Untersuchung des betroffenen Heimbewohners notwendig. Wird eine medizinische (somatische) Ursache ermittelt, erfolgt deren Behandlung entsprechend den geltenden Therapieprinzipien.

In den übrigen Fällen sollte im Folgenden die Frage nach einer psychiatrischen Diagnose oder einer psychiatrischen Ursache des beobachteten problematischen Verhaltens im Vordergrund stehen (Stufe 6), denn die Feststellung einer psychiatrischen Indikation ist Voraussetzung für die Einleitung einer Therapie mit Psychopharmaka.

Entsprechend den geltenden Therapieleitlinien für eine zeitgemäße psychiatrische Behandlung sollte die Psychopharmakotherapie stets in einen psychiatrischen Gesamtbehandlungsplan eingebettet sein (Stufe 7), der neben pharmakologischen Maßnahmen auch psycho- und soziotherapeutische Behandlungselemente angemessen berücksichtigt. Dieses ganzheitliche Behandlungskonzept muss neben rein medizinisch-psychiatrischen Aspekten (wie Art, Dauer und Dosis der Medikation, Verträglichkeit, somatische Komorbidität, mögliche Interaktionen mit anderen Pharmaka) auch alle für eine ausreichende Behandlung relevanten psychosozialen Informationen mit einbeziehen. Entsprechend wird spätestens bei dieser Stufe in der Regel auch speziellere fachärztliche Kompetenz gefragt sein. Bei ausreichender Qualifikation und Vorerfahrung eines behandelnden Allgemeinmediziners wird zwar nicht in allen Fällen die Hinzuziehung eines Facharztes (für Psychiatrie, Psychotherapie oder Gerontopsychiatrie) erforderlich sein, der behandelnde Arzt sollte jedoch bei Überschreiten seiner Fachkompetenz einen Fachspezialisten hinzuziehen und in die Behandlung einbinden. Ein entscheidendes Element bei der Aufstellung des Behandlungsplans sollte in allen Fällen die Definition eines möglichst klar operationalisierten Zielsymptoms sein, da erst durch Beobachtung desselben eine adäquate Verlaufskontrolle der Therapie möglich ist.

Weitere wichtige Voraussetzungen für die Initiierung der Behandlung sind selbstverständlich eine angemessene Aufklärung und Einwilligung des Patienten beziehungsweise dessen gesetzlichen Vertreters (Stufe 8) sowie eine adäquate schriftliche Fixierung, also Dokumentation des Behandlungsplans, die unter anderem die Behandlung mit Psychopharmaka einschließt (Stufe 9). Da die Behandlung in der Regel im Pflegeheim selbst durchgeführt und überwacht wird, scheint hier eine detaillierte und für alle an der Therapie beteiligten Berufsgruppen transparente und jederzeit zugängliche schriftliche Festlegung im Rahmen der Heimdokumentation am zweckmäßigsten. Dies entbindet den behandelnden Arzt selbstverständlich nicht von seiner Pflicht, zusätzlich eine den gesetzlichen Auflagen entsprechende Dokumentation im Rahmen seines Praxisbetriebes zu führen.

Nach Einleitung der Behandlung ist die analog zu Stufe 1 und 2 durchgeführte Beobachtung und Dokumentation (Stufe 10 und 11) des problematischen Verhaltens, genauer gesagt des Zielsymptoms, durch die Pflegekräfte eine wichtige Voraussetzung für die ärztliche Therapie und die notwendige ärztliche Verlaufskontrolle (Stufe 12).

In Abhängigkeit von den durch das Pflegepersonal und den Arzt/die Ärzte im Verlauf erhobenen Informationen sollte dann – in der Regel nach erneuter Aufklärung und Einwilligung (Stufe 13) – in regelmäßigen Abständen über ein Weiterführen oder Absetzen der Medikation entschieden werden (Stufe 14).

Erfahrungen aus der Praxis: Die Interventionsstudie OPTIMAL

Gemeinsam mit den hier formulierten Handlungsempfehlungen steckt das vorgeschlagene Handlungsmodell letztlich das Programm für eine Interventionsstudie ab. Die Studie „Optimierung der Psychopharmakotherapie im Altenpflegeheim“ (OPTIMAL) wurde daher mit dem Ziel durchgeführt, einen Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen unter Praxisbedingungen zu überprüfen [12]. Im Folgenden sollen Methode und wichtigste Ergebnisse eben dieser Studie zusammengefasst vorgestellt werden.

Ziel der OPTIMAL-Studie war die Entwicklung, Durchführung und wissenschaftliche Evaluation eines möglichst praxisnahen Interventionsprogramms zur Optimierung der Psychopharmakatherapie im Altenpflegeheim. Grundlage hierfür waren die oben beschriebenen Handlungsempfehlungen des Projekts „Psychopharmaka im Altenpflegeheim“, wobei nicht alle Handlungsempfehlungen des Projekts im Rahmen der Intervention umgesetzt werden konnten. Das Interventionsprogramm nahm gezielt Einfluss auf zentrale Aspekte des formulierten Handlungsmodells. Die vorgenommenen Interventionen umfassten dabei vor allem solche Maßnahmen, die unter Berücksichtigung der institutionellen Rahmenbedingungen beziehungsweise der vorgegebenen Versorgungsrealität unmittelbar und zeitnah umsetzbar waren, ohne dass umfangreichere rechtliche bezieungsweise institutionelle Umstrukturierungsmaßnahmen (zum Beispiel Heimarztmodell) vorausgesetzt werden mussten. Hierdurch sollte ein möglichst reibungsloser Praxistransfer sowie eine allgemeine Einsetzbarkeit des entwickelten Interventionsprogramms gewährleistet werden.

Im Mittelpunkt der Intervention standen daher insbesondere Qualifizierungsmaßnahmen für Pflegende und Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Pflegekräften und behandelnden Ärzten (Tab. 1). Diese ausgewählten Maßnahmen des Handlungsmodells wurden im Rahmen der OPTIMAL-Studie kontrolliert erprobt, wobei insbesondere die Praxistauglichkeit überprüft wurde, das heißt, ob die Interventionen einfach umzusetzen sind, welche Widerstände (von den jeweiligen Akteuren) ihnen entgegenstehen und inwieweit eine planvolle Umstzung auch mit Unterstützung von Heimleitungen zu Verbesserungen hinsichtlich gerontopsychiatrischer und juristischer Problembereiche führt. Die für die medizinische Versorgung der Heimbewohner zuständigen Ärzte wurden nicht primär in die Intervention einbezogen, obwohl bei dieser Berufsgruppe natürlich die medizinische Verantwortung für die Verschreibung eines Psychopharmakons im Einzelfall liegt. Eine weitere mittelbare Zielgruppe stellen die gesetzlichen Betreuer dar, die für viele Heimbewohner die entscheidende Vermittlungsinstanz zwischen den Interessen der Bewohner und den Einwirkungen des Versorgungssystems darstellen.

Tab 1. Maßnahmen und Ziele eines praxisnahen Interventionsprogramms (OPTIMAL-Studie [12])

|

Qualifizierungsmaßnahmen für Pflegekräfte: – Verbesserung der Kommunikation mit psychisch kranken Heimbewohnern – Verbesserung im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten |

|

Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Pflegekräften und behandelnden Ärzten |

|

Maßnahmen zur Optimierung der psychopharmakarelevanten Dokumentation |

|

Schulungsmaßnahmen: – Rechtlichen Grundlagen, die für die Arbeit der Pflegekräfte relevant sind – Grundlagen praxisbezogener Probleme rechtmäßigen Handelns, die durch Einwirkung auf Heimleitung und Heimpersonal beeinflusst werden können |

Durchführung der Interventionen

Das Interventionsprogramm wurde in einer ausgewählten Einrichtung der stationären Altenhilfe implementiert und durchgeführt. Ein weiteres Altenpflegeheim des gleichen Trägers, das hinsichtlich struktureller und organisatorischer Merkmale mit dem Interventionsheim vergleichbar, dennoch regional deutlich abgegrenzt war, diente als Kontrollheim. Als Studienteilnehmer wurden alle Bewohner rekrutiert, bei denen eine rechtsgültige Einwilligung des Bewohners und/oder des gestzlichen Betreuers vorlag. Weitere Ein- oder Ausschlusskriterien wurden nicht herangezogen. Die gewonnenen Daten wurden sofort nach der Erhebung anonymisiert.

Im Interventionsheim lebten an beiden Stichtagen 143 Menschen in 5 Wohnbereichen, im Kontrollheim waren es an beiden Stichtagen 81 Bewohner in 3 Wohnbereichen, wobei ein Bewohner im betreuten Wohnen lebte. Im Interventionsheim lagen am zweiten Stichtag insgesamt 92 rechtsgültige Einwilligungen von Bewohnern oder deren Betreuern vor, im Kontrollheim waren es am zweiten Stichtag insgesamt 70 Einwilligungen. Damit wurden im Interventionsheim insgesamt 92 von 143 Bewohnern (64,3%) und im Kontrollheim 70 von 80 Bewohnern (87,5%) in die Studie mit einbezogen.

Im Einzelnen umfasste das Interventionsprogramm zwei Interventionen:

Intervention I bestand aus 3 Seminaren zu je 6 Stunden, in denen die Themen Psychopathologie, Pharmakologie sowie Kommunikation und Umgang mit Problemverhalten behandelt wurden. Zusätzlich wurde ein Seminar zu rechtlichen Grundlagen sowie 3 Monate professionell geleitete Supervision durch eine Psychologin (2 Stunden pro Woche) angeboten. Seminare und Supervisionen wurden im Interventionsheim in je drei Gruppen von je höchstens 12 Teilnehmern abgehalten. Die Teilnahme an den Seminaren und Supervisionen war im Gegensatz zu den Maßnahmen der Intervention II freiwillig.

Im Rahmen der Intervention II wurde eine Dokumentation entwickelt und implementiert, die unter anderem Art, Ausprägung und Monitoring von Problemverhalten oder Psychopathologie sowie die korrekte Medikamentenverordnung beinhaltet. Zusätzlich wurden Informationen an die Hausärzte weitergegeben (Handlungsempfehlungen).

Kriterien zur Feststellung der Wirksamkeit der Interventionen

Die Wirksamkeit des Interventionsprogramms wurde im Rahmen der OPTIMAL-Studie [12], einer nicht randomisierten kontrollierten Studie anhand definierter Zielgrößen überprüft. Dazu zählten Art und Menge der eingesetzten Psychopharmaka, Kriterien für adäquaten beziehungsweise inadäquaten Einsatz sowie Verhaltensauffälligkeiten. Hierfür wurden unmittelbar vor Durchführung der Intervention (Messzeitpunkt 1) sowie im Anschluss an die Intervention (Messzeitpunkt 2) die Art, Häufigkeit, Qualität und Angemessenheit der Psychopharmakaversorgung anhand möglichst klar operationalisierter Kriterien sowohl im Interventionsheim als auch im Kontrollheim überprüft (Statuserhebung).

Im Mittelpunkt der Betrachtungen stand neben anderen Fragestellungen die Überprüfung der folgenden Hypothese: „Durch das Interventionsprogramm kann die Rate der inadäquaten Verordnungen von Psychopharmaka deutlich reduziert werden. Aus medizinischer Sicht werden dabei insbesondere diejenigen Verordnungen als inadäquat gekennzeichnet, bei denen keine oder eine unzureichende Indikation gegeben ist, bei denen keine ausreichende Dokumentation beziehungsweise kein adäquates Monitoring vorliegt, die in zu hoher Dosis oder unangemessener Dauer zur Anwendung kommen, bei denen eine therapeutisch nicht begründbare Polypharmazie vorliegt oder bei denen sich Hinweise auf schwerwiegenden intolerable Nebenwirkungen ergeben.“

Zur Klärung dieser Hypothese wurde ein Kriterienkatalog zur Identifizierung problematischer Themenkomplexe bei der Psychopharmakaversorgung herangezogen, der bereits für die Studie „Psychopharmakaversorgung im Altenpflegeheim“ unter Berücksichtigung der nationalen und internationalen Literatur entwickelt wurde [10]. Er enthält insgesamt 31 Kriterien; hiervon sind 10 Kriterien ausschließlich medizinisch-gerontopsychiatrischer Art und 21 Kriterien beziehen sich auf juristische Aspekte. Nachfolgend sollen exemplarisch vier ausgewählte, für die genannte Hypothese relevante, medizinisch-gerontopsychiatrische Kriterien und ihre Anwendung kurz beschrieben werden:

Ist eine adäquate Indikation zur Gabe des Psychopharmakons dokumentiert (psychiatrische Diagnose und/oder schwerwiegende Verhaltensauffälligkeit)? Eine adäquate Indikation setzt in der Regel eine entsprechende Diagnose (das heißt die ärztliche Feststellung einer Erkrankung) voraus, für die die Gabe des Medikaments zugelassen ist. Erfolgt die Gabe außerhalb einer gängigen Indikation (zum Beispiel im Rahmen eines individuellen Heilversuchs), so erfordert dies eine besondere Begründung. So wurde beispielsweise „Demenz“ als adäquate Indikation für die Gabe eines Antidementivums akzeptiert, nicht aber beispielsweise „Unruhe“ bei der Verordnung von Antipsychotika oder „Schlafstörungen“ für die Vergabe von Antidepressiva. War überhaupt keine Indikation dokumentiert, wurde das Kriterium ebenfalls als kritisch gewertet.

Sind somatische oder sonstige Erkrankungen dokumentiert, die eventuell eine Kontraindikation für die Gabe des Psychopharmakons darstellen könnten? Für Psychopharmaka gelten die gleichen Grundsätze wie für jedes andere Medikament: wenn eine Vorerkrankung des Patienten eine Kontraindikation zur Verordnung des Psychopharmakons darstellt, sollte man es nicht oder nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung verordnen. Gesucht wurde in der Heimdokumentation nach dokumentierten absoluten oder relativen Kontraindikationen, wobei anhand der „Roten Liste 2007“, von Fachinformationen der Hersteller und Expertenwissen (das bedeutet unter Einbezug internationaler und nationaler Konsensusvereinbarungen, publizierter Behandlungsleitlinien und -empfehlungen zur Pharmakotherapie bei geriatrischen Patienten und einschlägiger Fachliteratur) entschieden wurde.

Ist die Verträglichkeit des eingesetzten Psychopharmakons gegeben oder ergeben sich aus der Heimdokumentation Hinweise auf unerwünschte Wirkungen (wiederholt Stürze, übermäßige Sedierung oder ähnliches)? Bei Psychopharmaka kann es zu erheblichen unerwünschten Arzneimittelwirkungen kommen. Diese können sich beispielsweise in übermäßiger Sedierung (Tagesmüdigkeit, Apathie oder ähnlichem) oder Stürzen äußern. Für die Beurteilung eventueller schädlicher Wirkungen der verordneten Psychopharmaka wurden die Fremdbeurteilungsskala NPI (Neuropsychiatric Inventory, Beurteilung der Psychopathologie von Demenz-Patienten) in deutscher Übersetzung [10] und die Sturzdokumentation innerhalb der Heimdokumentation herangezogen. Im NPI wurde besonders nach Hinweisen auf Tagesmüdigkeit, Schlafstörungen, Unruhe, Depressionen, Verwirrtheit und extrapyramidale Symptomatik gesucht.

Ist die Kombination der eingesetzten Psychopharmaka hinsichtlich ihrer therapeutischen Wirkung angemessen – das heißt Ausschluss einer pharmakologischen Polypragmasie, wie beispielsweise die Gabe zweier Psychopharmaka mit ähnlichem oder gleichem Wirkspektrum? Um Verträglichkeit zu gewährleisten und Interaktionsrisiken zu minimieren, ist bei psychiatrischer Pharmakotherapie insbesondere bei geriatrischen Patienten primär eine Monotherapie anzustreben. Bei psychotischen Symptomen zwei oder noch mehr hochpotente oder atypische Neuroleptika zu verordnen, ist häufig nicht sinnvoll. Auch bedarf es aufgrund unzureichender wissenschaftlicher Evidenz einer gesonderten Begründung, einem depressiven Patienten zwei oder noch mehr Antidepressiva zu verschreiben oder bei unruhigen Patienten mehrere verschiedene Sedativa einzusetzen. Tritt dies auf, wird von einer pharmakologischen Polypragmasie gesprochen.

Weitere medizinisch-gerontopsychiatrische Kriterien zur Problemidentifizierung bei der Psychopharmakabehandlung waren:

- Ist die Indikation oder Zielsymptomatik für die Gabe des Psychopharmakons am ersten Tag der Einnahme dokumentiert?

- Bei Bedarfsmedikation: Ist die Indikation für die Gabe der Bedarfsmedikation jeweils dokumentiert?

- Ist die Dosis des verabreichten Psychopharmakons unter Berücksichtigung der Dosierungsempfehlungen für ältere Patienten angemessen?

- Ist die Auswahl des Psychopharmakons hinsichtlich des Wirkungs- und Nebenwirkungsprofils unter Berücksichtigung des Lebensalters und/oder bestehender somatischer Komorbidität angemessen?

- Ist die Dauer der Behandlung mit Psychopharmaka angemessen, das heißt, gibt es beispielsweise in angemessenen Abständen Versuche der Dosisreduktion und/oder Absetzversuche?

- Ist die Kombination aller verschriebenen Medikamente hinsichtlich potenziell schädlicher Interaktionen angemessen?

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Für die Überprüfung oben genannter Hypothese sind insbesondere die vier ausführlich beschriebenen Kriterien relevant. Die jeweiligen Kriterien konnten in der OTIMAL-Studie als kritisch (Punktwert=1), unkritisch (Punktwert=0) oder nicht zutreffend („missing values“) bewertet werden. Die wichtigsten Ergebnisse bezüglich dieser vier Kriterien werden im Folgenden dargestellt. Weitere Ergebnisse werden in der Monographie „OPTIMAL: Optimierung der Psychopharmakatherapie im Altenpflegeheim. Eine kontrollierte Interventionsstudie“ [12] ausführlich vorgestellt und diskutiert.

Für beide Heime wurde für jedes Kriterium bestimmt, bei wie vielen Bewohnern es kritisch bewertet wurde. Die Auswertung der einzelnen Kriterien und die Veränderung zwischen Messzeitpunkt 1 und 2 im Interventions- und Kontrollheim erfolgte mit Chi-Quadrat-Tests nach McNemar für dichotome Variablen (Kriterium kritisch bewertet: ja/nein).

Adäquate Diagnosestellung. Am ersten Messzeitpunkt war im Interventionsheim bei nur 36% der untersuchten Bewohner, am zweiten Messzeitpunkt bei 70,4% der untersuchten Bewohner eine Diagnose oder eine Verhaltensauffälligkeit für die Vergabe des Psychopharmakons gestellt und/oder adäquat dokumentiert. Hier ist die Zahl der gestellten Diagnosen beziehungsweise dokumentierten Verhaltensauffälligkeiten statistisch hochsignifikant um 48,9% gestiegen (p<0,005). Im Kontrollheim stellte sich die Situation anders dar. Während am ersten Stichtag bei 31% der Bewohner eine psychiatrische Diagnose und damit eine Begründung für die Vergabe des Psychopharmakons gegeben war, lag am zweiten Stichtag nur bei 24,4% eine gestellte und/oder adäquate Diagnose vor. Dieser Unterschied ist statistisch nicht signifikant (p>0,05), es fand keine Veränderung statt. Zwischen den beiden Heimen gab es vor der Intervention keinen signifikanten Unterschied (Z=–0,05; p>0,05). Zum zweiten Zeitpunkt war der Unterschied zwischen den Einrichtungen bezüglich dieses Kriteriums hochsignifikant (Z=–4,527; p<0,005). Dieser große Unterschied zwischen den Heimen dürfte unter anderem auf die Schulungen der Pflegekräfte des Interventionsheims zu den erwünschten und unerwünschten Wirkungen von Psychopharmaka, der angemessenen Dokumentation des Psychopharmakaeinsatzes durch die Pflegekräfte und auf die Implementierung der Zusatzdokumentation zurückzuführen sein. Die gewonnenen Zahlen bedeuten allerdings nicht zwangsläufig, dass die behandelnden Ärzte nicht sorgfältig arbeiten würden. Vielmehr spielen auch die angelegten Maßstäbe eine Rolle: bei veilen Bewohnern, die Psychopharmaka erhielten, war ein Einrag unter den Diagnosen angelegt worden, genügte aber nicht den Anforderungen an eine hinreichende Diagnose oder die dokumentierte Diagnose passte nicht zum verordneten Medikament.

Kontraindikationen für die Gabe eines Psychopharmakons. Im Interventionsheim reduzierte sich die Häufigkeit der Verordnung von Psychopharmaka trotz bekannter Kontraindikation marginal, am ersten Stichtag war dies bei 32% der Bewohner kritisch, am zweiten Stichtag noch bei 18,5% der Bewohner (p=0,07). Im Kontrollheim war dieses Kriterium bei 40,5% der Bewohner am ersten Stichtag und bei 46,7% der Bewohner am zweiten Stichtag kritisch, dieser Unterschied ist statistisch nicht signifikant (p>0,05): die trotz dokumentierter Kontraindikationen erfolgten Verordnungen von Psychopharmaka bestanden weiterhin. Am ersten Stichtag unterschieden sich die beiden Heimen in diesem Punkt nicht signifikant, der zum zweiten Stichtag erhebliche Unterschied zwischen den beiden Einrichtungen ist dagegen statistisch hochsignifikant (Z=–2,99; p<0,005). Trotz fehlender signifikanter Unterschiede zwischen Messzeitpunkt 1 und 2 im Interventionsheim dürfte sich aufgrund des Trends hin zu besser beachteten Kontraindikationen ein weiterer Erfolg der Schulungen bemerkbar gemacht haben. Die im Kontrollheim zwischen den beiden Stichtagen gestiegene Verordnungsrate trotz dokumentierter Kontraindikation unterstreicht die Wichtigkeit und Notwendigkeit von regelmäßiger Weiterbildung im Bereich der Psychopharmakologie, um den Schutz der Patienten zu gewährleisten.

Verträglichkeit des eingesetzten Psychopharmakons. Im Interventionsheim gab es am ersten Stichtag bei 42,9% der Bewohner unter Therapie mit Psychopharmaka Hinweise auf eine unerwünschte Wirkung, am zweiten Stichtag wurden nur noch bei 10,6% der Bewohner Hinweise auf eine unerwünschte Wirkung gefunden. Diese statistisch hochsignifikante Reduktion um 75% (p<0,005) wird als Erfolg der Intervention interpretiert, auch wenn sich in der Anzahl der mit Psychopharmaka behandelten Bewohner nichts verändert hat; die jeweiligen Dosierungen der Medikamente wurden im Rahmen dieser Untersuchung nicht ausgewertet, jedoch ist anzunehmen, dass die eher vorsichtige Dosierungsweise, die während der Durchführung der Studie vorherrschte, die Bewohner vor Nebenwirkungen der Medikamente schützte. Trotzdem kam es in einzelnen Fällen weiterhin zu Sedierung, Tagesmüdigkeit und ähnlichem. Auch Stürze wurden weiterhin beobachtet, doch nahm insgesamt die Häufigkeit dieser Ereignisse ab. Im Kontrollheim wurden am ersten Stichtag bei 32,5% der Bewohner unter Therapie mit Psychopharmaka Hinweise auf eine unerwünschte Medikamentenwirkung gefunden. Am zweiten Stichtag gab es bei 38,6% der Bewohner Hinweise auf eine unerwünschte Wirkung der Psychopharmaka, der Unterschied ist statistisch nicht signifikant (p>0,05). Am ersten Stichtag gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied in diesem Kriterium zwischen den Einrichtungen, der Unterschied zwischen den beiden Heimen am zweiten Stichtag ist dagegen hochsignifikant (Z=–3,1; p<0,005).

Ausschluss einer pharmakologischen Polypragmasie. Im Interventionsheim wurde am ersten Stichtag bei 53,8% der Bewohner die Kombination der Psychopharmaka als Polypragmasie und damit als kritisch eingeschätzt, am zweiten Stichtag war dies bei nur 14,3% der Bewohner der Fall, das bedeutet, es fand eine signifikante Verbesserung des Kriteriums Polypragmasie statt (p<0,05). Im Kontrollheim wurde am ersten Stichtag bei 40% die Kombination der Psychopharmaka als polypragmatisch und damit kritisch beurteilt, auch am zweiten Stichtag bestand diese Häufigkeit weiter, es veränderte sich nichts (p>0,05).

Da die geringe Häufigkeit von pharmakologischen Polypragmasien im Interventionsheim auf ein verändertes Verordnungsverhalten der Ärzte (zum Beispiel veränderte Auswahl der Präparate) zurückgeführt werden muss, kann ein indirekter Effekt vermittelt über ein erhöhtes Problembewusstsein und Aufmerksamkeit des Pflegepersonals vermutet werden.

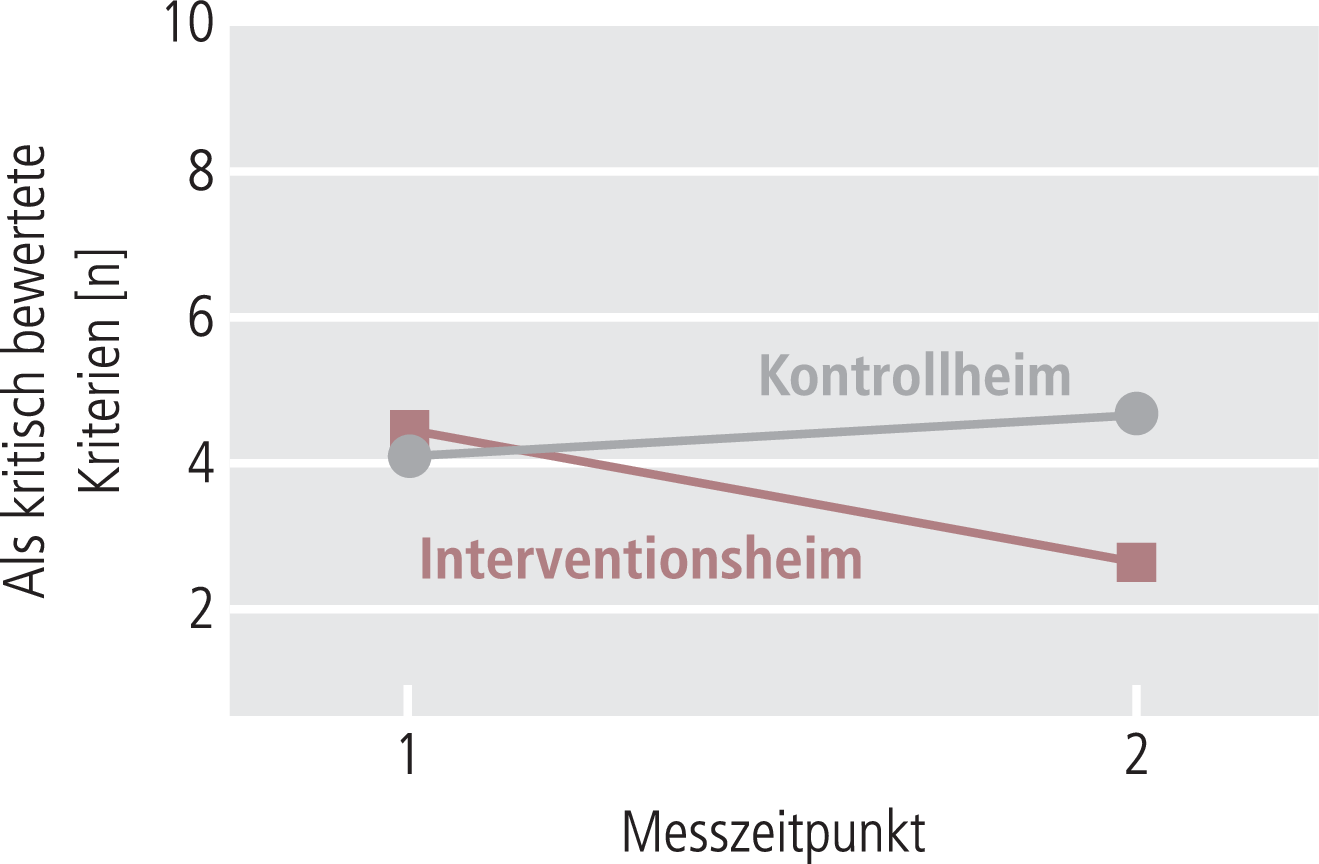

Durchschnittliche Anzahl der kritisch beurteilten Kriterien pro Bewohner. Neben der Auswertung der einzelnen Kriterien (Häufigkeit der jeweiligen kritischen Bewertungen in den beiden Heimen) wurde der durchschnittliche Summenwert der kritisch bewerteten medizinisch-gerontopsychiatrischen Kriterien pro Bewohner bestimmt (min=0, max=10). Die Unterschiede zwischen den Veränderungen der durchschnittlichen Anzahl kritisch bewerteter Kriterien pro Bewohner im Interventions- und Kontrollheim wurde mit Hilfe einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit den Faktoren Messzeitpunkt (Messzeitpunkt 1 vs. 2) und Heim (Interventions- vs. Kontrollheim) überprüft. Eine eingangs durchgeführte einfaktorielle Varianzanalyse mit dem Faktor Gruppe ergab, dass zwischen den beiden Heimen keine Vorherunterschiede bezüglich der durchschnittlichen Anzahl kritisch bewerteter Kriterien pro Bewohner vorlagen.

Insgesamt konnte die durchschnittliche Zahl der zu bemängelnden medizinisch-gerontopsychiatrischen Kriterien bei der Psychopharmakaversorgung der Bewohner des Interventionsheims im Vergleich zum Kontrollheim statistisch hochsignifikant reduziert werden (F=31,69; p<0,001; Eta2=0,28; Abb. 2). Während der Mittelwert der kritisch bewerteten Kriterien im Interventionsheim von ursprünglich 4,43 (±2,13) auf 2,65 (±1,7) abnahm, stieg dieser Wert im Kontrollheim von ursprünglich 4,08 (±2,21) auf 4,64 (±1,97).

Abb. 2. Mittelwert der kritisch beurteilten Kriterien (max. 10) pro Bewohner im Interventions- und Kontrollheim zum Messzeitpunkt 1 und 2

Schlussfolgerungen aus dem Modellversuch und daraus abgeleitete Empfehlungen

Ziel des vorliegenden Artikels ist es, eine Versorgungspraxis zu skizzieren, durch die Psychopharmaka in Heimen zur Lebensqualität der Bewohner beitragen können. Als Richtlinie für einen solchen adäquaten Einsatz wurde ein Handlungsmodell eingeführt. Zwei der Kernaussagen dieses Modells sind, dass die intensive Zusammenarbeit aller beteiligten Personen (das sind vor allem Ärzte, Pflegekräfte und gesetzliche Betreuer) unbedingt notwendig ist und dass die Kombination von psychopharmakologischen mit psychologischen Interventionen vermutlich geeignet ist, um zu einer Optimierung der Lebensqualität der Bewohner beizutragen.

Die Ergebnisse der vorgestellten OPTIMAL-Studie weisen darauf hin, dass gezielte Interventionen, die die Kooperation der involvierten Personen und die Kombination der zur Verfügung stehenden (pflegerischen und therapeutischen) Maßnahmen berücksichtigen, die Psychopharmakaversorgung von Heimbewohnern verbessern können. Gleichwohl konnten die gesteckten Ziele nur teilweise erreicht werden [12]. Dies hat sicherlich auch damit zu tun, dass das OPTIMAL-Konzept aus pragmatischen Gründen die behandelnden Ärzte nicht direkt mit einbezog. Diese wurden lediglich über eine schriftliche Information zum Projekt und über die Zusendung einer Broschüre mit einer Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen von 2006 [10] indirekt informiert. Darüber hinaus handelt es sich um ein Modellprojekt, dessen nachhaltige Wirkung nach Abschluss der Intervention vermutlich begrenzt sein wird. Daher schlagen wir die in Tabelle 2 zusammengestellten Maßnahmen vor, um die Versorgung von Heimbewohnern mit Psychopharmaka dauerhaft und umfassend zu verbessern. Weitere zielführende Handlungsempfehlungen können der Studie „Psychopharmakaversorgung im Altenpflegeheim“ entnommen werden [10].

Tab. 2. Empfehlung von Maßnahmen für eine dauerhafte und umfassende Verbesserung der Versorgung von Heimbewohnern mit Psychopharmaka

|

Kontinuierliche Fortführung und Weiterentwicklung des Interventionsprogramms in stationären Pflegeeinrichtungen Erst hierdurch lässt sich unseres Erachtens eine nachhaltige Verbesserung der Versorgungssituation sichern. Ein vielversprechender Ansatz, um Interventionsprogramme kontinuierlich fortzuführen und weiterzuentwickeln, sind beispielsweise Multiplikatorenprogramme, in denen in der Versorgungspraxis tätige Personen (z.B. Wohnbereichsleitungen) dazu ausgebildet werden, Interventionen selbstständig durchzuführen, an den Bedarf in ihrer Einrichtung anzupassen und dementsprechend weiterzuentwickeln (z.B. „TANDEM-Trainerausbildung“ [2, 5]). |

|

Implementierung eines kontinuierlichen Supervisionsprogramms für Pflegekräfte für den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten |

|

Initiierung von kollegialer Beratung im Pflegeteam, um zum einen Schulungsinhalte anhand praktischer Beispiele zu besprechen und zum anderen die soziale Unterstützung im Team zu stärken und somit langfristig einer Burnout-Symptomatik der Mitarbeiter vorzubeugen [4, 5] |

|

Umsetzung einer strukturellen Verzahnung der ärztlichen und der pflegerischen Versorgung, beispielsweise durch ein „heimärztliches Versorgungsmodell“, besonders, da sich damit über die Psychopharmakaversorgung hinaus auch andere Qualitätsverbesserungen in der Pflege erreichen lassen könnten. |

|

Umsetzung weiterer konkreter Einzelmaßnahmen, wie beispielsweise – Einführung gezielter berufsgruppenübergreifender Pflegevisiten, – Einführung regelmäßiger Überprüfungen der Verordnungen und – Umsetzung eines effektiven Austausches der wesentlichen Informationen zwischen den behandelnden Ärzten und dem Pflegeheim |

Dort findet sich auch die Empfehlung zu einem vermehrten Einsatz psychologischer Interventionen als Alternative zu oder in Kombination mit Psychopharmaka. Insbesondere die Forderung nach psychologischen Interventionen als Alternativtherapie – also anstelle von Psychopharmaka – wird häufig vehement gefordert und kaum hinterfragt. Die Überlegenheit von psychologischen gegenüber pharmakologischen Interventionen im Hinblick auf humanitäre Kriterien wie Nebenwirkungsfreiheit wird von vielen vorausgesetzt; Studien zur Überprüfung dieser impliziten Annahme liegen jedoch bislang nicht vor. Es erscheint einleuchtend und konsequent, inadäquate Verordnungen von Psychopharmaka in Heimen allein unter Berücksichtigung des Nichtschadensgebots und des Autonomiegebots aus medizinethischer Sicht abzulehnen. Dieses Postulat führt jedoch nicht zu dem Schluss, dass Alternativmaßnahmen wie direkte psychologische Interventionen oder milieutherapeutische Ansätze aus ethischer Sicht notwendigerweise angemessener oder humaner sind und daher immer auf Psychopharmaka zugunsten von Alternativmaßnahmen verzichtet werden sollte [8].

Vielmehr soll gelten, dass Psychopharmaka in Heimen genau dann zum Einsatz kommen, wenn sie begründet und nachvollziehbar dazu beitragen können, die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Einsatz von Psychopharmaka in Heimen aufgrund institutioneller und struktureller Besonderheiten dieses Versorgungsbereichs aber auch aufgrund der großen Abhängigkeit und Vulnerabilität eines großen Teils der Heimbewohner in besonderer Weise der Gefahr unterliegt, in inadäquater und missbräuchlicher Weise durchgeführt zu werden. Die explizite Formulierung und Anwendung klarer Kriterien zur Definition einer adäquaten beziehungsweise inadäquaten Anwendung von Psychopharmaka sowie deren Implementierung in prozessorientierte Handlungsalgorithmen und Behandlungsleitlinien dienen aus ethischer Perspektive dem Schutz der Heimbewohner und potenziell auch einer Optimierung der Behandlungs- und Versorgungsqualität. Psychologische Interventionen können eine wirksame und in manchen Fällen humanere Alternative zur Medikamentengabe sein oder diese – in Fällen einer medizinisch klar indizierten Psychopharmakaverschreibung – sinnvoll ergänzen. Wenn psychopharmakologische und psychologische Interventionen nicht als Kontrahenten, sondern als „Kooperationspartner“ verstanden werden und deren spezifische Potenziale optimal im Rahmen einer Kombinationstherapie genutzt werden, sollten Fortschritte im Sinne einer Verbesserung und Optimierung der Lebensqualität psychisch beeinträchtigter Heimbewohner erzielt werden können. Die Überprüfung dieses Postulats anhand von methodisch und empirisch fundierter Forschung wird als unbedingt notwendig erachtet.

Danksagung

Die Autoren danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der OPTIMAL-Arbeitsgruppe Alexander Diehm, Dr. Beate Schmitt und Prof. Dr. Ingwer Ebsen. Dank gilt auch der BHF-Bank-Stiftung und insbesondere dem ehemaligen Geschäftsführer der Stiftung, Herrn Dr. Klaus Gust, sowie dem amtierenden Geschäftsführer Herrn Achim Vandreike, für ihre Unterstützung.

Literatur

1. Adler G. Psychopharmakotherapie im höheren Lebensalter. Der Internist 2003:44:936–42.

2. Franzmann J, Haberstroh J, Krause K, Schmitz B, et al. TANDEM-Trainerausbildung: Multiplikation und Nachhaltigkeitsförderung von Trainings für Altenpflegekräfte in der stationären Betreuung demenzkranker Menschen. In: Schneider F, Grözinger M (Hrsg.). Psychische Erkrankungen in der Lebensspanne. Abstract-Band zum DGPPN-Kongress 2009. Berlin: DGPPN, 2009:259.

3. Gurvich T, Cunningham JA. Appropriate use of psychotropic drugs in nursing homes. Am Family Physician 2000:61:1437–46.

4. Haberstroh J. Berufliche psychische Belastungen, Ressourcen und Beanspruchungen von Altenpflegern in der stationären Dementenbetreuung. Berlin: Logos, 2008.

5. Haberstroh J, Neumeyer K, Schmitz B, Pantel J. Evaluation eines Kommunikationstrainings für Altenpfleger in der stationären Betreuung demenzkranker Menschen (Tandem im Pflegeheim). Z Gerontol Geriatr 2009:42:108–16.

6. Hach I, Rentsch A, Krappweis J, Kirch W. Psychopharmakaverordnungen an älteren Menschen: Ein Vergleich zwischen Patienten aus Alten- und Pflegeheimen, ambulant behandelten Pflegefällen und ambulanten Patienten ohne Pflegebedarf. Z Gerontol Geriat 2004:37:214–20.

7. Health Care Financing Administration. Survey procedures and interpretive guidelines for skilled nursing facilities and intermediate care facilities. Baltimore: U.S. Dept. of Health and Human Services, 1990.

8. Helmchen H. Ethische Implikationen von Psychotherapie. Nervenarzt 1998;69:78–80.

9. Molter-Bock E, Hasford J, Pfundstein T. Psychopharmakologische Behandlungspraxis in Münchner Altenpflegeheimen. Z Gerontol Geriatr 2006;39:336–43.

10. Pantel J, Bockenheimer-Lucius G, Ebsen I, Müller R, et al. Psychopharmaka im Altenpflegeheim – Eine interdisziplinäre Untersuchung unter Berücksichtigung gerontopsychiatrischer, ethischer und juristischer Aspekte. In: Ebsen I, Eisen R (Hrsg.). Frankfurter Schriften zur Gesundheitspolitik und zum Gesundheitsrecht (Bd. 3). Frankfurt: Lang Verlag, 2006.

11. Pantel J, Haberstroh J. Psychopharmakaverordnung im Altenpflegeheim: Zwischen indikationsgeleiteter Therapie und „Chemical Restraint“. Ethik in der Medizin 2007;4:258–69.

12. Pantel J, Grell A, Diehm A, Schmitt B, et al. OPTIMAL: Optimierung der Psychopharmakatherapie im Altenpflegeheim. Eine kontrollierte Interventionsstudie. In: Pantel J (Hrsg.). Psychosoziale Interventionen zur Prävention und Therapie der Demenz (Bd. 3). Berlin: Logos Verlag, 2009.

13. Pantel J, Haberstroh J, Schröder J. Psychopharmaka im Altenpflegeheim – Zum Wohle der Bewohner? In: Kruse A (Hrsg.). Lebensqualität bei Demenz. Heidelberg: AKA, 2010. Im Druck.

14. Ruths S, Straand J, Nygaard HA. Psychotropic drug use in nursing homes – diagnostic indications and variations between institutions. Eur J Clin Pharmacol 2001;57:523–8.

15. Ryan JM, Kidder SW, Daiello LA, Tariot PN. Psychopharmacologic interventions in nursing homes: What do we know and where should we go? Psychiatr Serv 2002;53:1407–13.

16. Schmidt I, Claesson CB, Westerholm B, Nilsson LG, et al. The impact of regular multidisciplinary team interventions on psychotropic prescribing in Swedish nursing homes. J Am Geriatr Soc 1998;46:77–82.

17. Stelzner G, Riedel-Heller SG, Sonntag A, Matschinger H, et al. Determinanten des Psychopharmakagebrauchs in Alten- und Altenpflegeheimen. Z Gerontol Geriatr 2001;34:306–12.

18. Weyerer S. Die psychopharmakologische Behandlung älterer Menschen in der Allgemeinbevölkerung und in Heimen. Epidemiologische Befunde. Sucht 1993;3:180–6.

Prof. Dr. med. Johannes Pantel, Alexander Grell, Dr. Dipl.-Psych. Julia Haberstroh, Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Heinrich-Hoffmann-Straße 10, 60528 Frankfurt am Main, E-Mail: johannes.pantel@kgu.de

Psychotropic drug use in nursing homes

With prevalence rates ranging from 42.1% to 58.5%, psychotropic medications are common among residents in German nursing homes. Due to potential inadequate prescription of these drugs associated with potential harm for the residents, psychotropic medications in nursing homes are the subject of considerable debate. Pharmacological interventions in nursing homes are embedded in a complex field of action involving nurses, physicians and several other professions. Inadequate usage can only be prevented if the involved persons interact closely together for the benefit of the individual resident. In particular, preventing inadequate interventions should be a priority of an effective teamwork. In this article an action pathway is suggested that provide the framework for (clinical) guidelines to facilitate adequate psychotropic medication. An intervention study was conducted to evaluate if a clinical management following the proposed action plan could reduce inadequate usage of psychotropic medications in nursing homes. The study was a non-randomized controlled trial and took place in Germany. Two nursing homes were allocated to a control or an intervention group. The intervention mainly consisted of educational interventions for carers as well as the implementation of a precise algorithm to guide the prescription and application of psychotropic drugs to the residents. The main results of this study suggest that educational programs considering the cooperation of the involved professionals can optimize the prescription of psychotropic medication for nursing home residents.

Key words: Psychotropic drug, nursing homes, inappropriate medication, action plan

Psychopharmakotherapie 2010; 17(02)